「しゃがむと腰が痛い」という方も多いのではないでしょうか?しゃがみ作業での腰痛に悩んでいる方は非常に多いです。しゃがむという動作は、日常的に非常によく行う当たり前の動作です。

若い人や特に痛みを感じていない人には、特に意識することなくしゃがむという動作を行っていると思います。

最初にしゃがむという動作は、どういう動きで、どういう関節や筋肉を使うのかを説明したいと思います。

目次

しゃがむ動作にかかわる筋肉

しゃがむと言う動作は、股関節、膝関節、足関節(足首)を曲げる動作になります。

深くしゃがむにつれて、より関節を曲げる必要があります。特に、足関節が十分に曲がらない場合は、しゃがんでも踵が床から離れてしまったり、バランスが取れずに後ろに転がってしまうなどのことが起こります。

関節だけでしゃがむ動作を行っているわけではなく、これらの関節に付随している筋肉も非常に重要です。

しゃがむという動作に大きくかかわっている筋肉は、下記4つです。

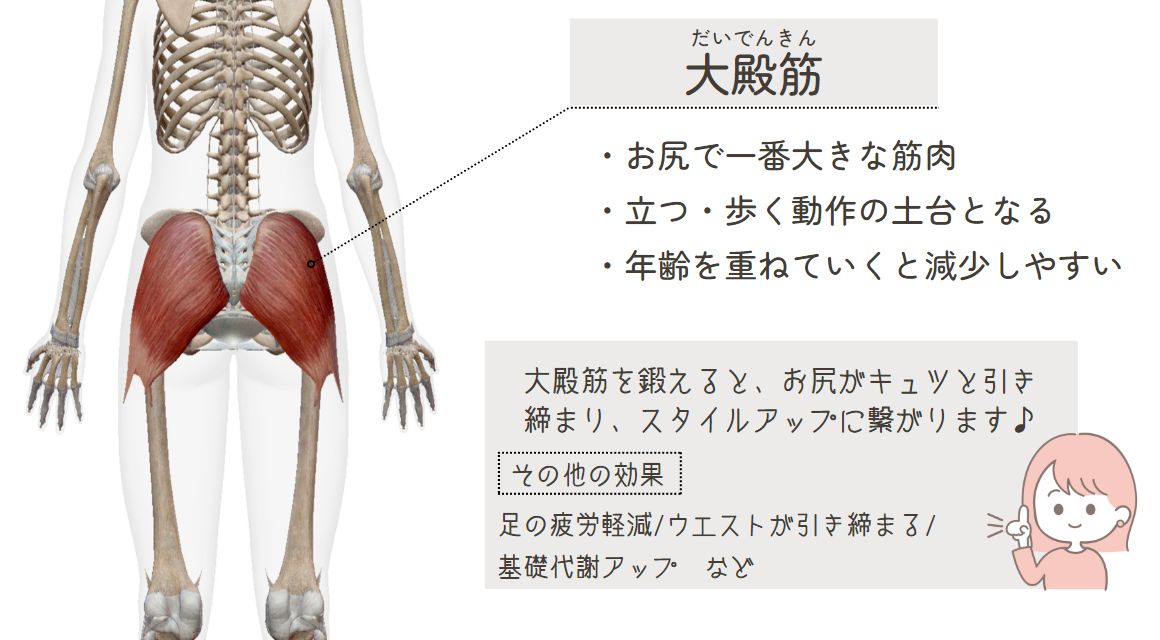

大殿筋(尻の筋肉)

太ももの大腿四頭筋と共に体重を支え、立つ、歩くための基礎となる。体積も四頭筋と同様に最も大きく、加齢により減少しやすい。

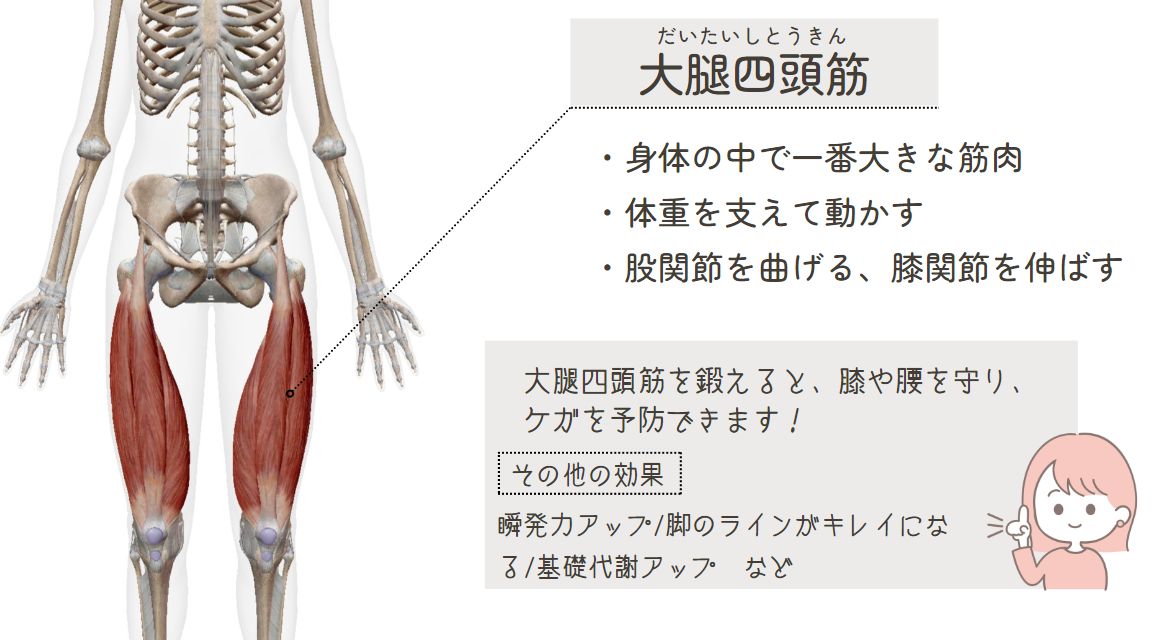

大腿四頭筋(太もも前面の筋肉)

人体で最も大きい筋肉の一つ。主に膝を伸ばす際に働きや、体を支えて動かす動作の中心的な役割を担う。加齢による衰えが進みやすい。

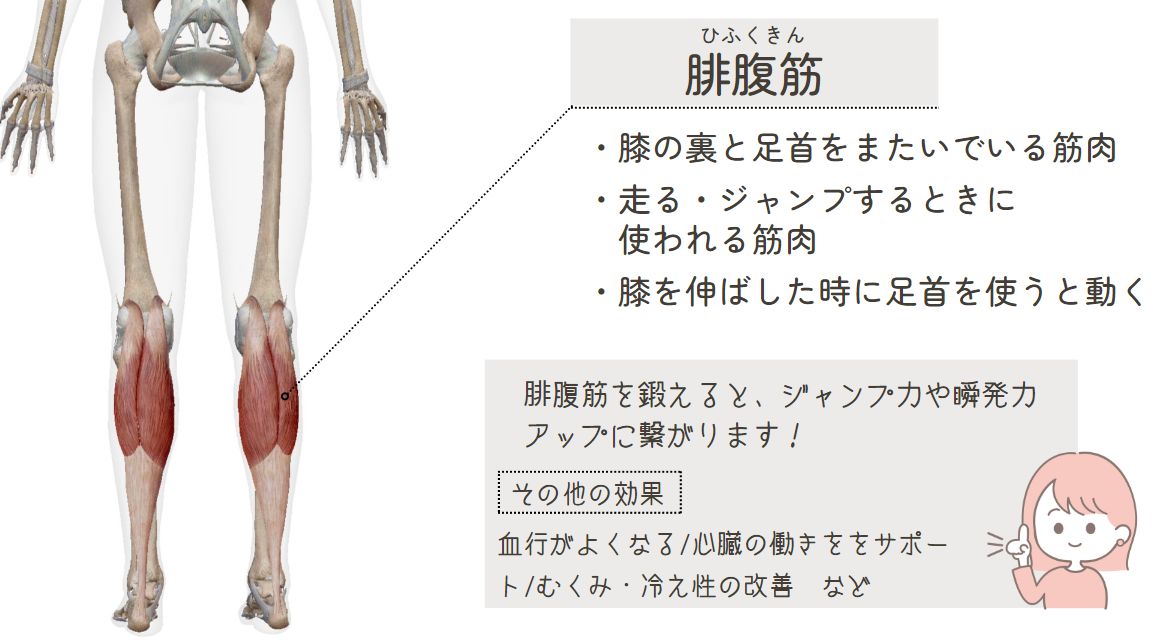

腓腹筋(ふくらはぎの筋肉)

主に、足首のスナップを利かせて後ろに蹴る働きをする。

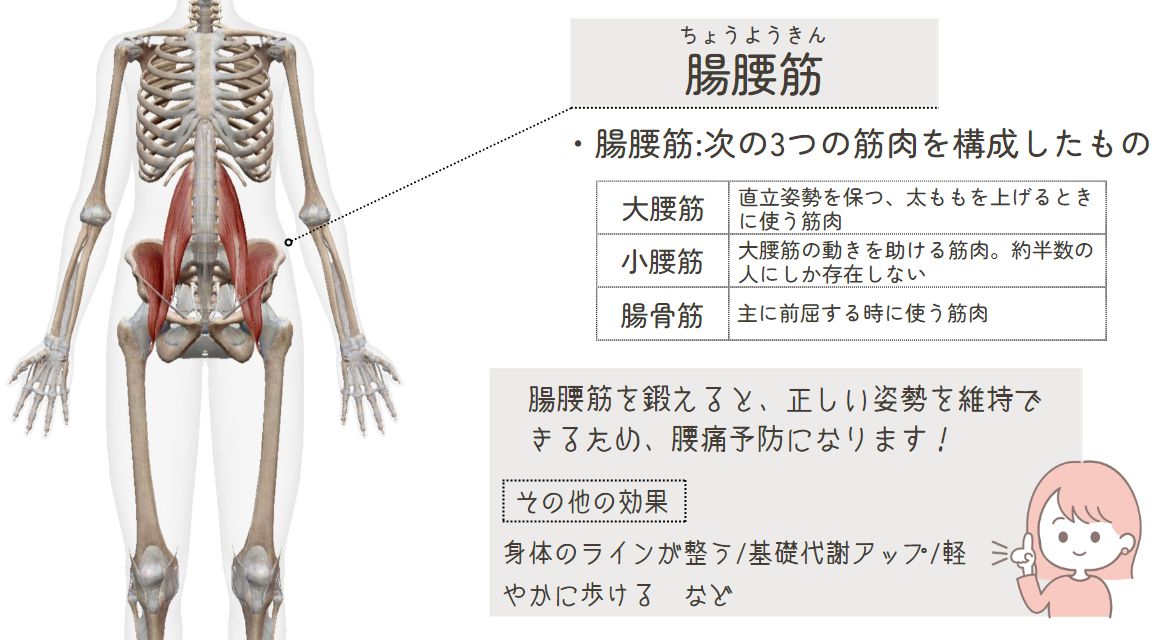

腸腰筋(下腹の深部にある筋肉)

背骨・骨盤と脚の大腿骨をつなぐ筋肉。主に歩くときに脚を前へ振り出すほか、立ち姿勢で骨盤を前傾させる働きも担っている。

これらの筋肉が細くなり筋力が低下したり柔軟性を失うと、しゃがむ動作は困難になります。

今まで特に意識していなかったしゃがむという動作が、関節や筋肉の知らず知らずの衰えにより上手くできなくなる。そうなると、転倒のリスクが上昇したり、腰痛を引き起こすことになります。

腰痛を引き起こさないしゃがむ動作対策

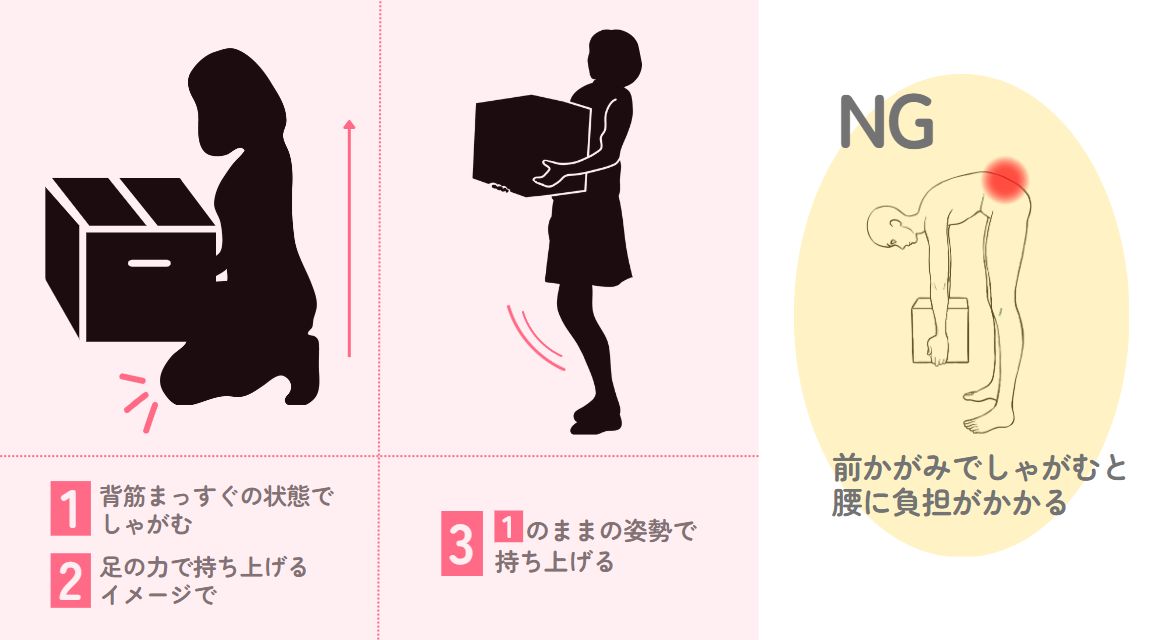

腰痛を引き起こさない、もしくは悪化させないしゃがむ動作は、立ったままの背中を伸ばした状態でしゃがむということです。

前屈のようにかがみながらしゃがむ動作をすると、大きく腰に負担がかかります。

かがむという動作は、重さのある頭部が脊椎の上から外れている状態です。何も力を入れていなければ、そのまま転倒してしまいます。それを防ぐために足と腰に力を入れ、支えているのです。

このように腰に負担をかけないためには、頭部が脊椎の上から外れないように、脊椎を真っすぐの状態に維持する必要があります。

特に重い物を持ち上げるときや下すときは、かがまずに背中を伸ばしたままで腹筋背筋を使わず、足の力で立ち上がるしゃがむようにしてください。

ただ、脊椎を真っすぐにしたまましゃがむというのは、バランスの取りにくい動作です。これが行えるというのは、ある程度の筋力と関節の柔軟さが保たれている証になります。

立ったまま靴下を履くという動作ほど難しくはありませんが、簡単な筋トレやストレッチをリハビリだと思って、背中を伸ばしたままゆっくりしゃがむ動作をやってみてはいかがでしょうか。

整形外科や整体院・整骨院などを受診して、専門家によるリハビリを受けることをおすすめします。

👉【10種目】腰痛改善に効果的な筋トレメニュー│筋トレで腰痛になる原因も

参考:日本整形外科学会